Los datos recogidos por la Venus Express, del que la ESA presentó su primer balance, ya encierran magníficas sorpresas.

Océanos desaparecidos, relámpagos en la atmósfera. Los datos recogidos por la Venus Express, del que la ESA presentó su primer balance, ya encierra magníficas sorpresas, en este artículo a modo de primer avance.Proseguiremos más adelante, y en vídeo, la exploración de la gemela de la Tierra.

En una conferencia celebrada recientemente en París, la ESA apuntó un año de misión de la sonda Venus Express. El modelo de una aceleración del efecto invernadero sobre Venus se confirma y los numerosos resultados ya acumulados muestran bajo un nuevo día el que a menudo se presenta como una hermana de nuestra Tierra. Estos dos planetas telúricos difieren en tamaño sólo un 5 % y son muy próximos si se los compara con otros planetas del sistema solar.

Hoy, la atmósfera de Venus principalmente está constituida por gas carbónico (95 %) y de nubes de ácido sulfúrico a una altitud cercana a los 50 km.

La temperatura en la superficie es de 460 °C y la presión que reina es de 90 atmósferas terrestres, que se corresponde a la de un kilómetro de espesor de agua. Comprender lo que provocó tales diferencias entre dos gemelas es importante para comprender y prever el clima de nuestra Tierra y su destino.

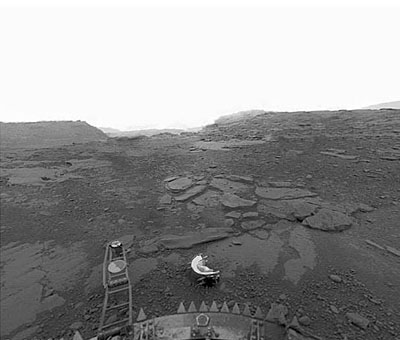

Mientras que Marte ha sido y es objeto de numerosas misiones, y que está disponible una enorme cantidad de información en lo sucesivo para el planeta rojo, no es ese el caso para Venus, el lucero del alba. Nos acordamos por supuesto de la misión Magallanes, que terminó en 1994, y que proporcionó una relación cartográfica impresionante de la superficie de Venus utilizando un radar, pero falta todavía mucho por hacer. Tomaremos la medida de las diferencias existentes entre los conocimientos sobre Marte y Venus con la ayuda de los panoramas siguientes de su superficie.

Mientras que las imágenes reproducidas han sido realizadas por la sonda Venera-13 en 1982, ha sido recientemente que se ha podido extraerle información. Y se trata de unas fotos raras y tomadas desde la superficie. ¡Qué diferencia con las soberbias imágenes de las misiones Viking a Marte en los años 1970!

Es pues para intentar saber más que la misión Venus Express de la ESA fué lanzada el miércoles, 9 de noviembre de 2005. Está ya en órbita después de estar cerca de un año alrededor de Venus.

La superficie de Venus fotografiada por la sonda Venera 13

© Crédits: Venera 13/Don P.Mitchell

(pulsar sobre la imagen para ampliarla)

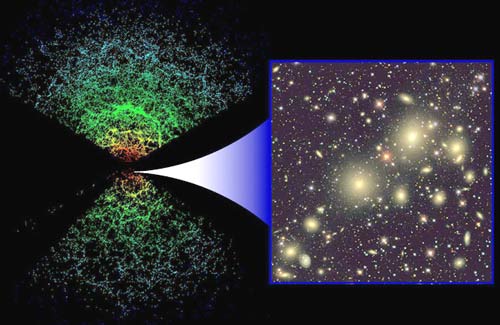

Entre muchos otros resultados, el más importante probablemente ha sido el encontrar y analizar la composición de las moléculas y de los átomos que se escapan de la atmósfera de Venus. Se ha encontrado hidrógeno y oxígeno, precisamente lo que debíamos esperar si Venus había sufrido en su pasado una aceleración del efecto invernadero.

En efecto, según los modelos de formación del sistema solar, Venus debería haber poseído una cantidad de agua comparable a la de la Tierra, aunque más débil. Entonces, lo que se encuentra en su atmósfera actual es en estado de vapor de agua, o de cristales de hielo, que correspondería a una capa de agua de sólo tres centímetros de espesor si se repartiera sobre la superficie de todo el planeta. Es muy poco si se piensa en los océanos terrestres.

La explicación propuesta es que, en respuesta a la aceleración del efecto invernadero vinculado al dióxido de carbono de la atmósfera, los océanos iniciales de Venus se evaporaron para generar una atmósfera rica en vapor de agua y dióxido de carbono.

En estado de vapor, la molécula de agua es fácilmente ionizada por los rayos solares. El hidrógeno y el oxígeno libres escaparon más fácilmente al espacio. El fenómeno debería proseguir en la actualidad. En cambio, el deuterio que es más pesado que el hidrógeno, se podría prever un aumento en Venus de la relación de este último sobre el del hidrógeno.

Ambos fenómenos han sido bien observados por la Venus Express, lo que confirma la tesis de la aceleración del efecto invernadero en Venus.

Relámpagos como en la Tierra, o casi.El resultado más espectacular que ciertamente fundamental, fue la detección de ciertos tipos de ondas electromagnéticas en la ionosfera de Venus. ¡Mientras que la existencia del fenómeno siempre fue debatida sin verdaderas pruebas, los investigadores piensan que la detección de estas ondas aporta por fin la prueba que se producen relámpagos en la atmósfera de Venus!

No obstante, dado que las nubes están por término medio a una altitud de 50 km, debe tratarse la mayoría de las veces de descargas eléctricas entre capas de nubes y no entre las nubes y el suelo, aunque la imagen artística realizada para la ocasión representa un relámpago sobre Venus similar a los que se producen sobre la Tierra.

© J. Whatmore

(pulsar sobre la imagen para ampliarla)

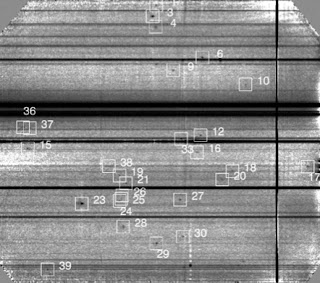

La Venus Express continúa sondeando la extraña atmósfera de Venus en 3D y en varias longitudes de onda, en ultravioleta (UV) y especialmente en el infrarrojo (IR), como puede verse en la imagen inferior. Muchos otros descubrimientos deberían realizarse en los próximos años con la sonda europea.

La sonda Venus Express nos ha llenado de imágenes en UV e IR de Venus.

© ESA/VIRTIS y equipo VMC

Fuente: astroseti

SEGUIR LEYENDO...

Imagen actualizada por la USNO

Imagen actualizada por la USNO